الردّ على شبهة عدم كتابة القرآن في العهد النبوي:

الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى وبيانًا، وتكفّل بحفظه من التبديل والنسيان، فقال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وخُتمت به الرسالات، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره بإحسانٍ إلى يوم الدين.

من الشبهات القديمة المتجددة التي رددتها الفرقة الضالّة الرافضية ومن سار على نهجهم من أعداء السُّنّة، قولهم: إنّ القرآن لم يُكتَب في عهد النبي ﷺ، بل جُمع بعد وفاته، محتجّين بعبارات مبتورة من بعض الروايات الصحيحة، كقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: «قُبِض النبي ﷺ ولم يكن القرآن جُمِع في شيء»، وكقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنّ القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقُرّاء القرآن، وإني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن.

(ثمّ يزعمون أن هذا دليل على أن القرآن لم يُدوَّن زمن النبي ﷺ، وأن كتابته كانت اجتهادًا من أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاته ﷺ.

وهذه الدعوى الباطلة لا تقوم على ساقٍ من دليل، بل تكشف عن جهلٍ فاحشٍ بعلوم الحديث والتاريخ، وجهلٍ بفرق ما بين جمع القرآن وتدوينه؛ فإنّ الكتابة شيء، والجمع في مصحفٍ واحدٍ مرتب السور والآيات شيء آخر.

وما زعموه من "عدم الكتابة" كذبٌ محض، تُفنّده النصوص الصحيحة الكثيرة، وشهادة الصحابة العدول، وسيرة النبي ﷺ في ضبط الوحي وتدوينه منذ أول لحظة نزل فيها عليه جبريل عليه السلام.

أولًا: منشأ الشبهة ومن روّجها

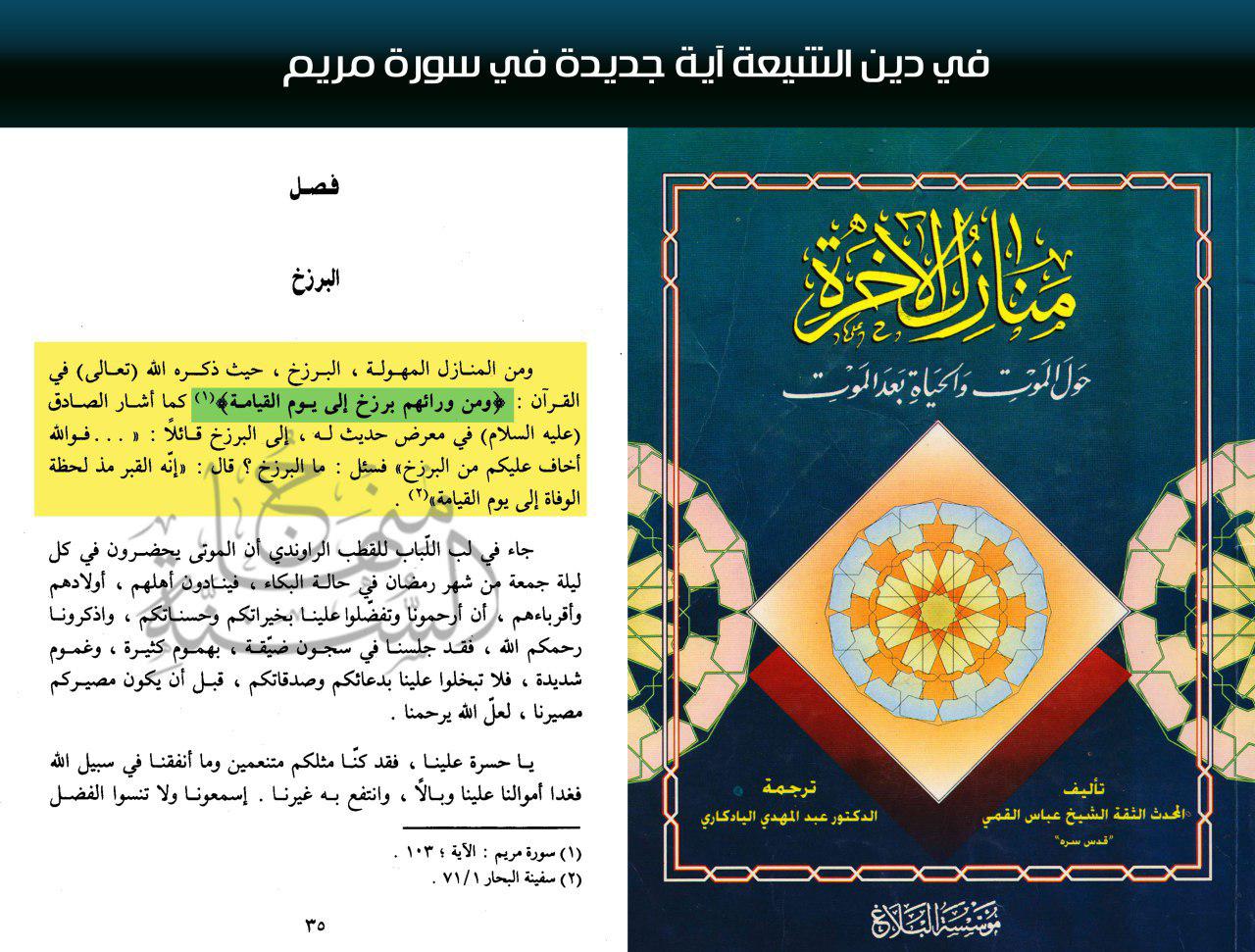

أصل هذه الشبهة من روايات الشيعة الإمامية الذين حاولوا الطعن في نقل الصحابة للقرآن الكريم، ليدّعوا بعد ذلك وجود "مصحف علي" المزعوم، وأن الصحابة أخفوا شيئًا من الوحي — تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.

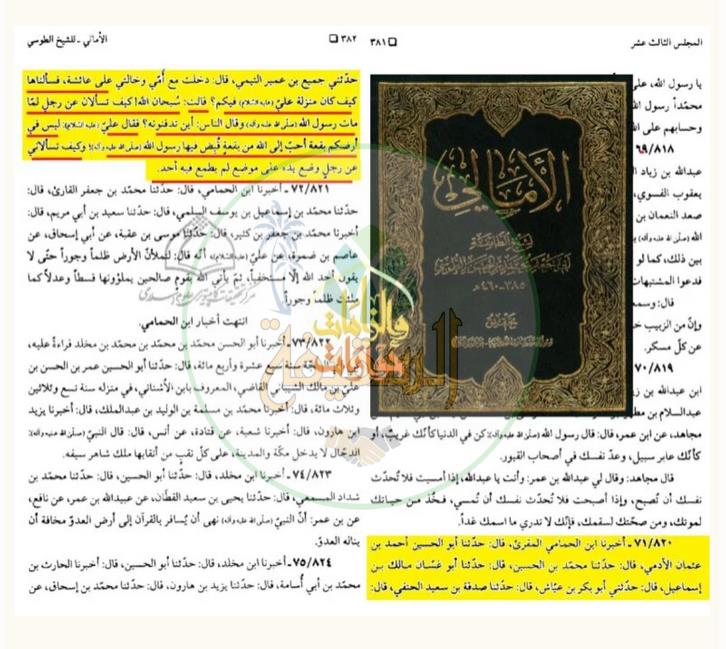

قال أحد أئمتهم في "الكافي":

إن عندنا مصحف فاطمة ليس فيه من قرآنكم حرف واحد!، فكان من الطبيعي أن يبحثوا عن ثغرة يُشككون بها في نقل الصحابة للقرآن، فاخترعوا شبهة "عدم كتابة القرآن في العهد النبوي"، زاعمين أن جمعه جاء بعد موت النبي ﷺ بسنوات.

غير أن المتتبع للآثار الصحيحة والروايات الثابتة يجد أن هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة، بل إن النبي ﷺ كان له كتبة وحيٍ مخصّصون لتدوين القرآن فور نزوله، وكانت كتابته تتمّ بحضرة النبي نفسه، وتحت إشرافه المباشر، وتوثيقه بالعرض والمراجعة.

ثانيًا: بيان الفَرق بين كتابة القرآن وجمعه

ينبغي أن يُفهم أولًا أن الكتابة غير الجمع في اصطلاح العلماء.

فالمقصود بقول زيد رضي الله عنه: «قُبِض النبي ﷺ ولم يكن القرآن جُمِع في شيء» أي: لم يُجمع في مصحفٍ واحدٍ مرتب السور والآيات في مجلدٍ واحد، ولم يقصد أن القرآن لم يكن مكتوبًا.

فقد كانت آيات القرآن مكتوبة في حياة النبي ﷺ على العُسب (جريد النخل)، واللِّخاف (صفائح الحجارة)، والرِّقاع (الجلود)، وكانت محفوظة في صدور القراء.

لكنها لم تُرتّب في مصحفٍ واحد جامع إلا بعد وفاته ﷺ، حين خشي الصحابة ذهاب الحفّاظ في المعارك.

فالجمع الذي أمر به أبو بكر رضي الله عنه إنما كان جمعًا لما كُتب بالفعل في عهد النبي ﷺ، لا كتابةً جديدة للوحي بعد انقطاعه.

ثالثًا: النصوص الصحيحة الدالة على كتابة القرآن في حياة النبي ﷺ

من تأمل السنة النبوية وجد عشرات الأحاديث التي تُثبت كتابة القرآن زمن التنزيل، ومنها:

1- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله ﷺ إذا نزلت عليه السورة دعا بعض من يكتب فقال: «ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا» [1].

وهذا نصٌّ صريح في أن النبي ﷺ كان يُملي بنفسه على كتبة الوحي، ويأمرهم بتحديد موضع السورة والآية، مما يدل على أنه أشرف بنفسه على الترتيب الكتابي للقرآن.

2- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله ﷺ نؤلف القرآن من الرقاع [2].

وفيه إقرار صريح بأن القرآن كُتب وجُمع جزئيًّا في عهد النبي ﷺ على مواد متفرقة، وأن ذلك كان بحضرة النبي نفسه.

3- وقال زيد رضي الله عنه أيضًا: فتتبعت القرآن أجمعه من العُسب واللِّخاف وصدور الرجال [3].

وهذا دليلٌ بيّن على أن القرآن كان مكتوبًا بالفعل على العُسب واللِّخاف، وأن عمل زيد بعد وفاة النبي ﷺ كان جمع تلك المواد المكتوبة في مكانٍ واحد، لا كتابتها من جديد.

4- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمحه» [4].

وهذا النهي لا يُفهم إلا على أن الصحابة كانوا يكتبون القرآن بالفعل، وأن النبي ﷺ نهى عن كتابة الحديث خشية اختلاطه بالقرآن في الصحف نفسها، كما بيّن ذلك الإمام السيوطي في "الديباج" [5].

فالنبي ﷺ لم ينهَ عن مطلق الكتابة، بل عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، حتى لا يلتبس الأمر على الناس. ولو لم تكن كتابة القرآن منتشرة، لما كان هناك داعٍ للتحذير من خلطه بغيره.

رابعًا: شواهد عملية من حياة النبي ﷺ على كتابة الوحي

من الوقائع المشهورة أن النبي ﷺ كان يُملي الوحي فور نزوله على كتبة مخصوصين عُرفوا في كتب السيرة باسم "كتّاب الوحي"، وكان عددهم يزيد على أربعين، منهم: زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبيّ بن كعب، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وغيرهم.

وقد ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله ﷺ، وكان إذا نزل عليه الوحي اشتدّ به، وعرق عرقًا شديدًا مثل الجمان، ثم يُسَرّى عنه فيُملي عليّ، فأكتب وهو يُملي عليّ، فما أفرغ حتى يثقل، فإذا فرغ قال: اقرأ، فأقرأه، فإن كان فيه سقطٌ أقامه [6].

وهذا الحديث من أصرح الأدلّة على أن الكتابة كانت تتمّ بإشراف النبي ﷺ المباشر، وأنه كان يراجع ما كُتب، ويصحّحه بنفسه، مما يدلّ على عنايةٍ إلهية بحفظ نصّ القرآن منذ لحظة نزوله.

بل إن النبي ﷺ كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام مرة واحدة، وفي العام الذي توفي فيه عرضه مرتين [7]، وكان الصحابة يحفظون ترتيب السور والآيات كما أقرّه النبي ﷺ. فدلّ ذلك على أن الكتابة كانت مكملة للحفظ، لا بديلة عنه.

خامسًا: الردّ التفصيلي على استدلالهم بقول زيد بن ثابت

أما استشهادهم بقول زيد رضي الله عنه: «قُبِض النبي ﷺ ولم يكن القرآن جُمِع في شيء»، فباطل من وجهين:

الوجه الأول:

أن "الجمع" في هذا السياق لا يعني "الكتابة" بل "الضمّ في مصحف واحد"، وقد بيّن أهل العلم هذا الفارق، قال ابن حجر في "الفتح": لم يكن جُمع بمعنى كُتب جميعه، بل بمعنى لم يُرتّب في مصحف واحد، فالمعنى: أن الآيات كانت مكتوبة ومفرّقة، لم تُجمع في مكان واحد.

الوجه الثاني:

أن قول زيد نفسه في أحاديث أخرى يصرّح بأنه كان يكتب الوحي زمن النبي ﷺ، كما في قوله: كنت أكتب الوحي عند رسول الله ﷺ... فأكتب وهو يُملي عليّ...

فهل يُعقل أن ينفي زيد شيئًا ثم يثبته في نفس الوقت؟!

الجواب:

لا، إلا إذا فهمنا قوله "لم يُجمع في شيء" على وجهه الصحيح وهو "لم يُجمع في مصحف واحد".

سادسًا: الرد على استدلالهم بقول عمر رضي الله عنه

أما احتجاجهم بقول عمر رضي الله عنه: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقُرّاء القرآن وإني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، ففهمهم أعوج، إذ لم يقل عمر إن القرآن غير مكتوب، بل خشي من ذهاب الحفظة الذين يحفظونه في صدورهم.

فالقرآن نُقل بالحفظ والكتابة معًا، لكن الاعتماد الأصلي كان على الحفظ والتلقّي، والكتابة كانت توثيقًا وزيادة تأكيد.

فخوف عمر رضي الله عنه لم يكن من "ضياع المكتوب"، بل من "نقص عدد الحفاظ الذين يرجع إليهم الناس عند الاختلاف"، ولذلك قال: إني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء فيذهب كثير من القرآن أي: من صدور الرجال، لا من الصحف.

سابعًا: الأدلة العقلية واللغوية على فساد الشبهة

من تأمل العقل والنقل، علم أن دعوى "عدم كتابة القرآن زمن النبي ﷺ" باطلة من وجوه كثيرة:

الوجه الأول:

أن القرآن كتابُ هداية وتشريعٍ، نزل منجّمًا على مدى ثلاثة وعشرين عامًا، تتنزل فيه الأحكام والفرائض والحدود، فهل يُعقل أن النبي ﷺ، وهو الموحى إليه بحفظ هذا الدين، لا يأمر بتدوين أعظم أركان دعوته؟!

بل إنّ من أخصّ وظائفه ﷺ تعليم الناس القرآن كما قال تعالى: ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، ولا يتحقق التعليم الكامل إلا بالحفظ والكتابة معًا، فكيف يُتصور أن يُهمل وسيلة من أهم وسائل التعليم في زمانه؟!

الوجه الثاني:

أن القرآن نفسه دعا إلى الكتابة في مواضع متعددة، منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة: 282).

فإذا كان الإسلام يأمر بكتابة الدَّين الدنيوي، فكيف يُهمل كتابة الوحي الرباني؟! هذا قلب للمعقول ومناقضة للمنهج القرآني نفسه.

الوجه الثالث:

أن كثيرًا من الصحابة كانوا يملكون صحفًا شخصية كتبوا فيها ما تيسّر من القرآن، وكان بعضهم يُعرف بـ"صاحب المصحف" كعبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل، وكل ذلك في حياة النبي ﷺ.

بل إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يصرّح بأنه كان يكتب كل ما يسمعه من النبي ﷺ حتى نهاه بعض قريش فقالوا: "إن النبي ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضا"، فأتى النبي ﷺ فأقره على الكتابة، وقال: «اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقٌّ» [8].

فإذا كان الصحابة يكتبون الحديث، فكتابة القرآن أولى وأعظم.

ثامنًا: شهادة التاريخ الإسلامي المبكر

تواترت الأخبار عن وجود كتبة للوحي في المدينة منذ أول الهجرة، وأن النبي ﷺ اتخذ دارًا قريبة من مسجده تُكتب فيها الرسائل والوحي، وكان يملي ما ينزل عليه فورًا، ولا يُؤخر التدوين.

وكانت تلك الكتابات تحفظ في بيت النبي ﷺ أو عند بعض الصحابة المقرّبين.

وقد دلّت الآثار على أن النبي ﷺ راجع ما كتب بنفسه، وأمر بمراجعته في كل عام عند العرضة الأخيرة.

كما أن كتابة الوحي كانت متميزة بخط خاص ووضع خاص، فلا تختلط بالحديث ولا بالرسائل، بل كان كتّاب الوحي يكتبونه بخط مميّز، وربما بلون مختلف، وكانوا يُعرفون بين الصحابة بتميّز مهمّتهم، حتى قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: كنت أكتب بين يدي رسول الله ﷺ [9].

فكل هذا يثبت أن الكتابة كانت جزءًا من المنظومة النبوية لضبط الوحي، ولم تكن عملاً لاحقًا أو اجتهادًا من أحد بعد وفاته ﷺ.

تاسعًا: مراحل جمع القرآن بعد وفاة النبي ﷺ

لم يكن جمع أبي بكر رضي الله عنه اختراعًا، بل استكمالًا لمجهودٍ بدأه النبي ﷺ.

وقد مرّ جمع القرآن بثلاث مراحل أساسية:

المرحلة الأولى: الجمع في العهد النبوي

وفيها كانت الآيات تُكتب فور نزولها على مواد متعددة، وكان النبي ﷺ يحدّد موضعها بين الآيات والسور، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما [1]، فكان جمعًا جزئيًّا، موزّعًا على الكتبة.

المرحلة الثانية: الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه

لما استحرّ القتل بالقراء يوم اليمامة، خشي عمر رضي الله عنه أن يذهب كثير من القراء، فأشار على أبي بكر بجمع القرآن في مصحف واحد مرتب، أي نقل ما كتب في الرقاع والعُسب واللِّخاف إلى مصحف واحد، فكل ما جُمع في عهد أبي بكر هو نفسه ما كُتب في عهد النبي ﷺ بإشرافه.

وقد أُوكلت المهمة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه لأنه كان من كتبة الوحي، ولأنه شهد العرضة الأخيرة.

فجمع زيد القرآن من الرقاع وصدور الرجال، ولم يكتب شيئًا إلا بشاهدين من الحفظ والكتابة، كما في صحيح البخاري [10].

المرحلة الثالثة: الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه

وفي هذه المرحلة لم يكن الهدف كتابة جديدة، بل توحيد المصاحف على رسم واحد، بعد اختلاف القراء في اللهجات، فنسخ عثمان المصحف الإمام، وأرسل منه نُسخًا إلى الأمصار، فاستقرت الأمة على ذلك حتى يومنا هذا.

وهكذا يظهر أن كتابة القرآن بدأت في عهد النبي ﷺ، وجُمعت رسميًا بعد وفاته لتوحيد الأمة على مصحف واحد، فلا تناقض بين الأمرين، بل هما مراحل متتابعة لحفظ الوحي.

عاشرًا: سقوط الشبهة الرافضية

يتبيّن من كل ما سبق أن قولهم "إن القرآن لم يُكتب في العهد النبوي" هو كذب محض وتدليس مكشوف، غايته التشكيك في عدالة الصحابة والطعن في نقلهم للقرآن الكريم.

ولو سلّمنا – جدلاً – بما يزعمون، لكان معنى ذلك أن الأمة بأسرها تواطأت على ضلالٍ، وأن وعد الله بحفظ كتابه لم يتحقق، وهو ما لا يقوله إلا زنديق مكابر.

ثم إن الشبهة تنهار من داخلها؛ لأنهم يستدلّون بروايات رواها الصحابة الذين يطعنون فيهم أصلًا! فكيف يُحتجّ بكلام زيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم يُكفّر ناقله؟!

وهذا تناقض واضح يدل على الإفلاس الفكري والعقدي الذي يعانيه أهل الزيغ والهوى.

حادِي عشر: في حكمة الجمع بعد النبي ﷺ

قد يسأل بعضهم:

لماذا لم يُجمع القرآن في مصحف واحد في حياة النبي ﷺ؟

والجواب:

أن الحكمة في ذلك أن القرآن كان ينزل منجّمًا، تُبدّل فيه الأحكام أحيانًا وتُنسخ الآيات، فلو جُمع قبل اكتماله لكان عرضة للتغيير مع نزول الجديد، فلما اكتمل الوحي بوفاة النبي ﷺ استقرّ النصّ، فجمعه الصحابة في مصحف واحد.

فالتأخير هنا ليس إهمالًا بل تدبيرًا ربانيًا، إذ كان من تمام حكمة الله أن يُكتب القرآن تدريجيًا، ثم يُجمع جمعًا نهائيًا بعد اكتماله، ليبقى محفوظًا إلى يوم القيامة.

ثاني عشر: دلالة قوله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

هذه الآية الكريمة هي الحجة القاطعة على بطلان كل شبهات التحريف والتبديل.

فالحفظ الذي وعد الله به يشمل الحفظ في الصدور والسطور، وقد تحقق ذلك معًا منذ نزوله.

والله تعالى لا يُخلف وعده، وقد تكفّل بنفسه بحفظ القرآن دون غيره من الكتب السابقة، لأنه خاتم الرسالات، ودستور الأمة الخالد.

الخاتمة

ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن القرآن الكريم كُتب في عهد النبي ﷺ كتابة دقيقة بإشرافه المباشر، وأن جمعه في مصحف واحد بعد وفاته كان استكمالًا وتوثيقًا لا ابتداعًا.

وأن الشبهة التي تروّجها الفرقة الضالّة إنما هي طعنٌ في الصحابة وفي وعد الله بحفظ كتابه، وقد سقطت أدلتهم نصًا وعقلًا ولغة.

لقد حفظ الله كتابه كما حفظ دينه، وأقام له رجالًا صادقين كتبوه بدموعهم وحفظوه بصدورهم، وتلقّاه الخلف عن السلف حتى وصل إلينا كما نزل على قلب محمد ﷺ، لا زيادة فيه ولا نقصان.

فالحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

_________________________

[1] رواه الحاكم في المستدرك (2/221)، وصححه ووافقه الذهبي.

[2] رواه أحمد في المسند (5/184–185)، والحاكم في المستدرك (2/229) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (503).

[3] جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه (6/183)، حديث رقم (4986).

[4] رواه مسلم في صحيحه (8/229)، حديث رقم (3004).

[5] الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (6/303).

[6] رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/142)، حديث رقم (4888)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/257) "رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات".

[7] رواه البخاري في صحيحه (4998).

[8] رواه أحمد في المسند (2/162)، وصححه ابن حجر في الفتح.

[9] رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/422).

[10] رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، حديث رقم (4989).