لم يكتفِ الحداثيون العرب بمواجهة التراث الإسلامي عبر المناهج الغربية فقط، بل تلقفوا آراء بعض الفرق الإسلامية المنحرفة كالخوارج، والرافضة، والمعتزلة، وغلاة الصوفية، وجعلوها أساسًا لتأصيل مواقفهم الفكرية والطعن في أصول الدين. وقد وجدوا في هذه الفرق مادة خصبة تعينهم على إقصاء السنة النبوية والتشكيك في مصادر التشريع.

وأكثر الفرق التي نالت تأييد الحداثيين هي المعتزلة؛ نظرًا لمنهجهم العقلي الصارم، القائم على تقديم العقل على النقل. وهذا ما يوافق أهواء الحداثيين الذين يريدون فتح باب التأويل والاعتراض على النصوص، ما دامت – بزعمهم – لا توافق "العقلانية الحديثة".

كما استحسن الحداثيون مواقف الفرق الأخرى، مثل الرافضة الذين طعنوا في السنة وأسانيدها، واستشهدوا بكلامهم لدعم شبهاتهم في عدالة الصحابة وأصول الرواية. وبلغ الأمر أن تبنّى كثير منهم منهجًا قائمًا على الصراع التاريخي، كما يتضح في كتابات بندلي جوزي في "الحركات الفكرية في الإسلام"، ومحمود إسماعيل في "الحركات السرية الإسلامية"، حيث فُسِّر التاريخ الإسلامي بمنطق الصراع الطبقي، لا بمنهج العقيدة.

استعانتهم بالفلسفة الإسلامية:

أعاد الحداثيون قراءة التاريخ العلمي الإسلامي بصورة انتقائية، فجعلوا الفلاسفة وحدهم هم ممثلو العقل والحرية والإبداع، وما عداهم فمجرد نُسّاخ وتقليديين. ولذلك أعادوا الاعتبار لأمثال الرازي الذي رفض النبوة، وابن الراوندي الذي نقد النصوص من موقع الشك والشعور لا من زاوية الدليل، لأن فكرهم التقويضي يتقاطع مع مشروع التنوير الغربي.

وفي تصورهم، فإن الحضارة الإسلامية لم تُنتج علمًا إلا بما اقتبسته من اليونان والهند، وما عدا ذلك فهو ظلام تقليدي. وهذا ما عبّر عنه الجابري، وأركون، وأبو زيد، وغيرهم من خلال تجاهل علوم الحديث والتفسير والفقه والأصول، وتركيزهم على النزعات الفلسفية التي تنتقد الدين وتُقصي الغيب.

استعانتهم بغلاة الصوفية:

ومن المفارقات أن الحداثيين العرب – على الرغم من ادعائهم العقلانية – استشهدوا بغلاة الصوفية الذين عارضوا ظاهر الشريعة، وسلكوا درب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، بحجة أن تلك الرموز الصوفية تُلغي ظاهر النص وتُبقي على تأويلات غير منضبطة.

ومن أبرز المسائل التي أعجبت الحداثيين:

الحلول ووحدة الوجود:

أُعجبوا بالحلاج وقوله "أنا الحق"، ورفضوا قتله بزعم أنهم لا يقبلون بأن يُدان من قال إن الأنا الإلهية تتحد بالبشرية!

رفض الشريعة:

استهوتهم الفكرة القائلة إن الصوفي لا يحتاج للشعائر، وأنه يعبد الله بالحب لا بالتكاليف.

الرمز والإشارة:

وهذا ما استخدمه أركون، وأبو زيد، وزكي نجيب محمود، بوصف النص رمزًا قابلًا للتعدد والتأويل بحسب الشعور والظرفية.

النص حمّال أوجه:

وهذا المنهج مأخوذ من تأويلات ابن عربي وغلاة المتصوفة، حيث يصبح النص غير محدد الدلالة، ويمكن لكل أحد أن يفسره حسب هواه.

خلاصة فكر الحداثة في التعامل مع النص:

تنقسم استراتيجية الحداثيين في التعامل مع النص إلى ثلاثة محاور:

الرفض والتشكيك:

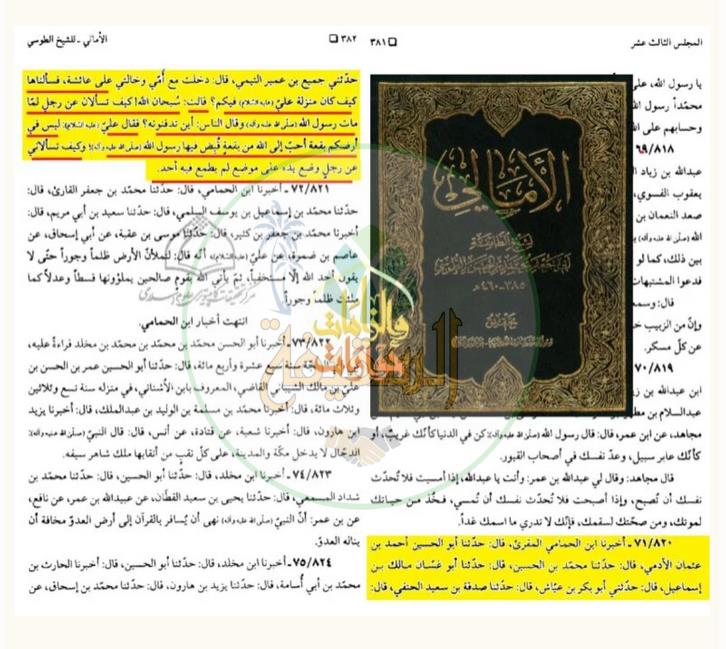

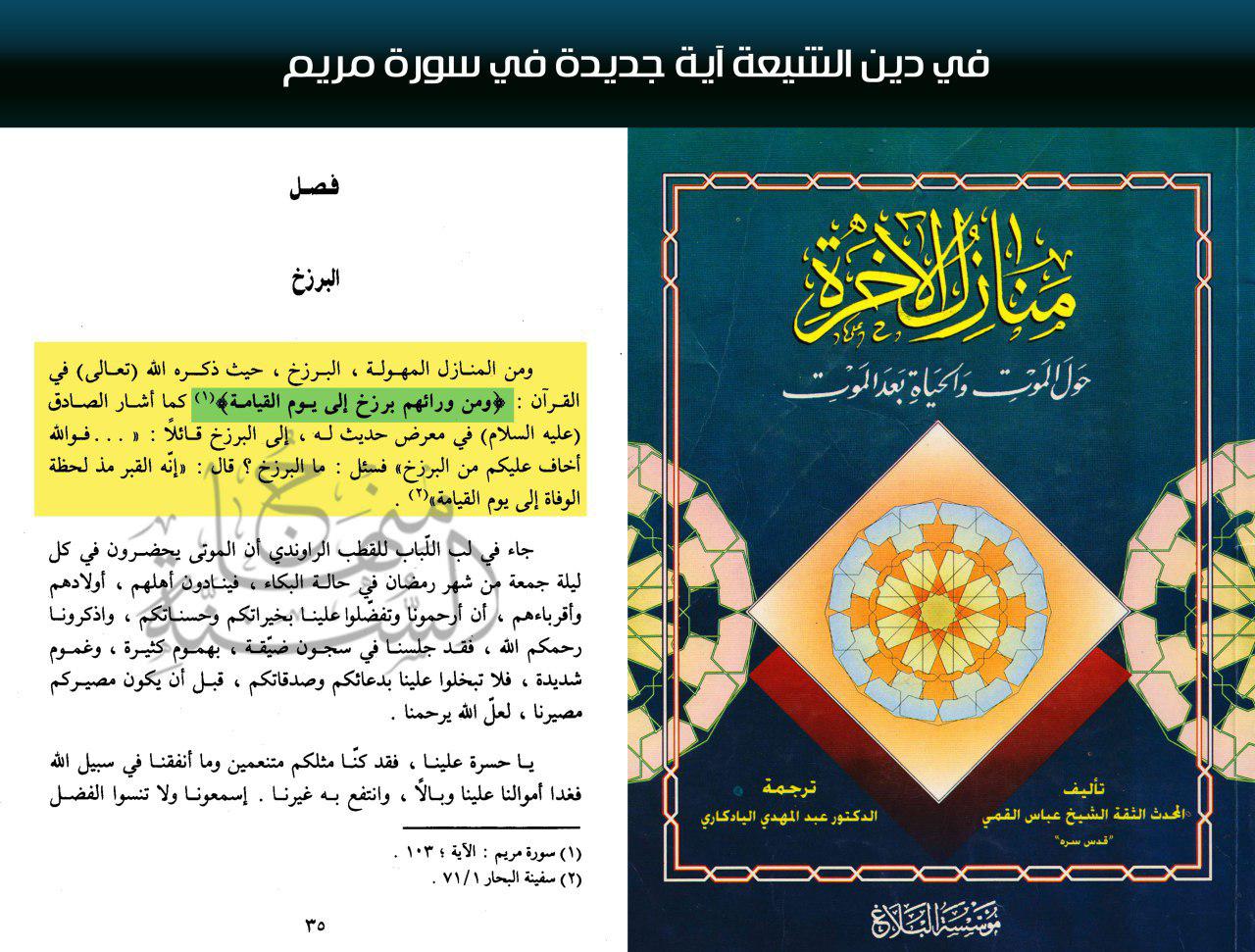

ولا سيما في الحديث النبوي، تحت ذريعة ضعف الرواية، أو التاريخانية، معتمدين في ذلك على شبهات الرافضة.

التأويل:

يُطالبون بإعادة قراءة النصوص قراءة حداثية، تفكك النص عن مصدره، وتحاكمه إلى المناهج النقدية الغربية.

التاريخية:

يُعامل النص بوصفه منتجًا ثقافيًا مرتبطًا بزمنه، ويُطالب بتجاوزه لصالح تشريعات جديدة تناسب العصر.

وقد تفرّع من هذه المحاور تيارات حداثية متعددة؛ مثل محمد أركون الذي ركّز على التأويل، وحسن حنفي الذي نادى بتاريخية الفقه، ونصر أبو زيد الذي جرّد النص من قدسيته

.

المصادر:

❖ "الحداثة وموقفها من السنة"، ص 86، 88، 92–97، 94، 96، 106–108، 111

❖ "النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة"، د. طيب تيزيني، ص 278، 297

❖ "فجر الإسلام"، أحمد أمين، ص 437، 472، 465

❖ "نقد الخطاب الديني"، نصر حامد أبو زيد، ص 181، 211

❖ "تجديد الفكر العربي"، ص 117

❖ "الثابت والمتحول"، أدونيس، ص 86، 183

❖ "النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ"، علي مبروك، ص 77، 156

❖ "مدرسة تاريخ الأشكال الأدبية"، حسن حنفي، مجلة ألف، العدد 2، 1982، ص 29

❖ "الفكر الإسلامي نقد واجتهاد"، ص 158، 162

❖ "قيم من التراث"، زكي نجيب محمود، ص 56

❖ "القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني"، أركون، ص 33

❖ "الصوارم الحداد"، الشوكاني، ص 32

❖ "الرد على القائلين بوحدة الوجود"، علي بن سلطان الهروي، ص 123

❖ "نحو فقه جديد"، جمال البنا، 2/24، 2/26، 2/29

❖ "المأزق في الفكر الديني"، نضال عبد القادر الصالح، ص 33