حكم زيارة القبور: متى تكون مشروعة ومتى تتحول إلى شرك؟

تُعدُّ زيارة القبور من المسائل الفقهية والعقدية الهامة التي تتطلب وضوحًا في البيان، حيث تمثل جسرًا بين تذكُّر الآخرة والتحذير من الغلو والشرك. فقد جاءت الشريعة الإسلامية بوضع إطار دقيق لهذه الزيارة، بدأ بالنهي المطلق في بداية الإسلام، ثم الإذن بها بعد رسوخ الإيمان والتوحيد في قلوب الصحابة. يهدف هذا المقال إلى تفصيل الحكمة التشريعية من زيارة القبور، وبيان مقاصد الزيارة المشروعة، وتحديد الأقسام غير الشرعية منها التي تخرج بالمسلم عن جادة الصواب إلى البدعة أو الشرك الصريح، ليكون المسلم على بينة من أمره في عبادته وعقيدته.

|

تطور حكم زيارة القبور: من المنع إلى الإذن |

كانت زيارة القبور في فجر الإسلام مباحة على أصل الإباحة، إلا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنها مُطلقًا في بادئ الأمر؛ خشيةَ أنْ تتعلق نفوسُ حديثي العهد بالإسلام بأهل القبور، خاصةً وأنَّ أهلَ الجاهلية كانت لهم ممارساتٌ في الاستغاثة بالأموات، مما يمهِّدُ للوقوع في الشرك أو ذرائعه (1).

وبعد أنْ استقرَّ الإيمانُ والتوحيدُ في قلوبِ الصحابة، تحولَ الحكمُ من النهيِ إلى الإذنِ والترغيبِ فيها، حيث قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إني كنتُ نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزورُوها» (2).

وقد بقيت زيارة القبور مشروعة ومستحبة لعدة أحاديث، منها:

◘ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إني نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزورُوها فإنَّ فيها عِبرةً» (3).

◘ حديث بريدة رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُعلِّمُهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلامُ عليكم يا أهلَ الديارِ من المؤمنينَ والمسلمينَ، وإنا إن شاءَ اللهُ بكم لاحقونَ، أسألُ اللهَ لنا ولكم العافيةَ» (5).

◘ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: زار النبيُّ صلى الله عليه وسلم قبرَ أمِّه فبكى وأبكى مَن حولَه، وقال: «استأذنتُ ربي بأن أستغفرَ لها فلمْ يأذَن لي، واستأذنتُه في أن أزورَ قبرَها فأذِنَ لي، فزوروا القبورَ فإنها تُذكِّرُ الموتَ» (7).

|

تطور حكم زيارة القبور: من المنع إلى الإذن |

أنواع الزيارة: الشرعية وغير الشرعية:

تنقسمُ زيارةُ القبورِ إلى قسمينِ رئيسينِ: زيارةٌ مشروعةٌ (مُستحبةٌ)، وزيارةٌ غيرُ مشروعةٍ (محرَّمةٌ أو مُبْتَدَعةٌ أو شِركيةٌ).

|

أولًا: الزيارة المشروعة (المستحبة) |

هي الزيارة التي تتمثَّلُ مقاصدُها في تحقيقِ النفعِ للزائرِ والمزُورِ، ويُمكنُ إجمالُها فيما يلي:

1) تذكُّرُ الآخرة والاعتبار: الهدفُ الأعظمُ من الزيارةِ هو الاتِّعاظُ ورقةُ القلبِ، وتذكُّرُ الموتِ والمصيرِ، كما وردَ في الأحاديثِ النبويةِ (3) (7).

2) الإحسانُ إلى الميتِ بالدعاء: السلامُ على أهلِ القبورِ والدعاءُ لهم بالمغفرةِ والعافيةِ (9).

3) إحسانُ الزائرِ إلى نفسِهِ باتباعِ السنةِ: التمسُّكُ بما شرعَهُ الرسولُ صلى الله عليه وسلمَ، وحِفظُ السنةِ وعدمُ هجرِها (10).

4) حصولُ الأجرِ والثوابِ: المترتِّبُ على فِعلِ هذهِ السُنةِ الجليلةِ.

|

ثانيًا: الزيارة غير الشرعية (الممنوعة) |

وهيَ التي تشتملُ على منهيَّاتٍ شرعيةٍ، وتتفاوتُ في الحُكمِ بينَ التحريمِ الصريحِ والشركِ الأكبرِ:

الزيارة المحرَّمة:

تلكَ التي تشتملُ على كبائرِ الذنوبِ والمناهي الشرعيةِ، مثلُ النياحةِ، والجزعِ، ولطمِ الخدودِ، وجميعِ الأفعالِ التي تدلُّ على التسخُّطِ على قَدَرِ اللهِ، ومثالُها حديثُ المرأةِ الباكيةِ عندَ القبرِ، وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ لها: «إنما الصبرُ عندَ الصدمةِ الأولى» (11).

الزيارة البدعية:

وهيَ التي يُقصَدُ بها عبادةٌ لم يشرعْها النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ في ذلكَ الموضعِ، مثلُ:

◘ الصلاةُ أو الدعاءُ عندَ القبرِ (بقصدِ التبرُّكِ بمكانِهِ).

◘ قراءةُ القرآنِ عندَ القبرِ لهذا المقصدِ.

◘ اتخاذُ القبورِ أعيادًا أو مواسمَ تُشدُّ إليها الرحالُ.

وقد أكد ابن عبد الهادي رحمه الله على أنَّه لا يجوزُ أن يُصلَّى إليها ولا عندها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك [13] [14].

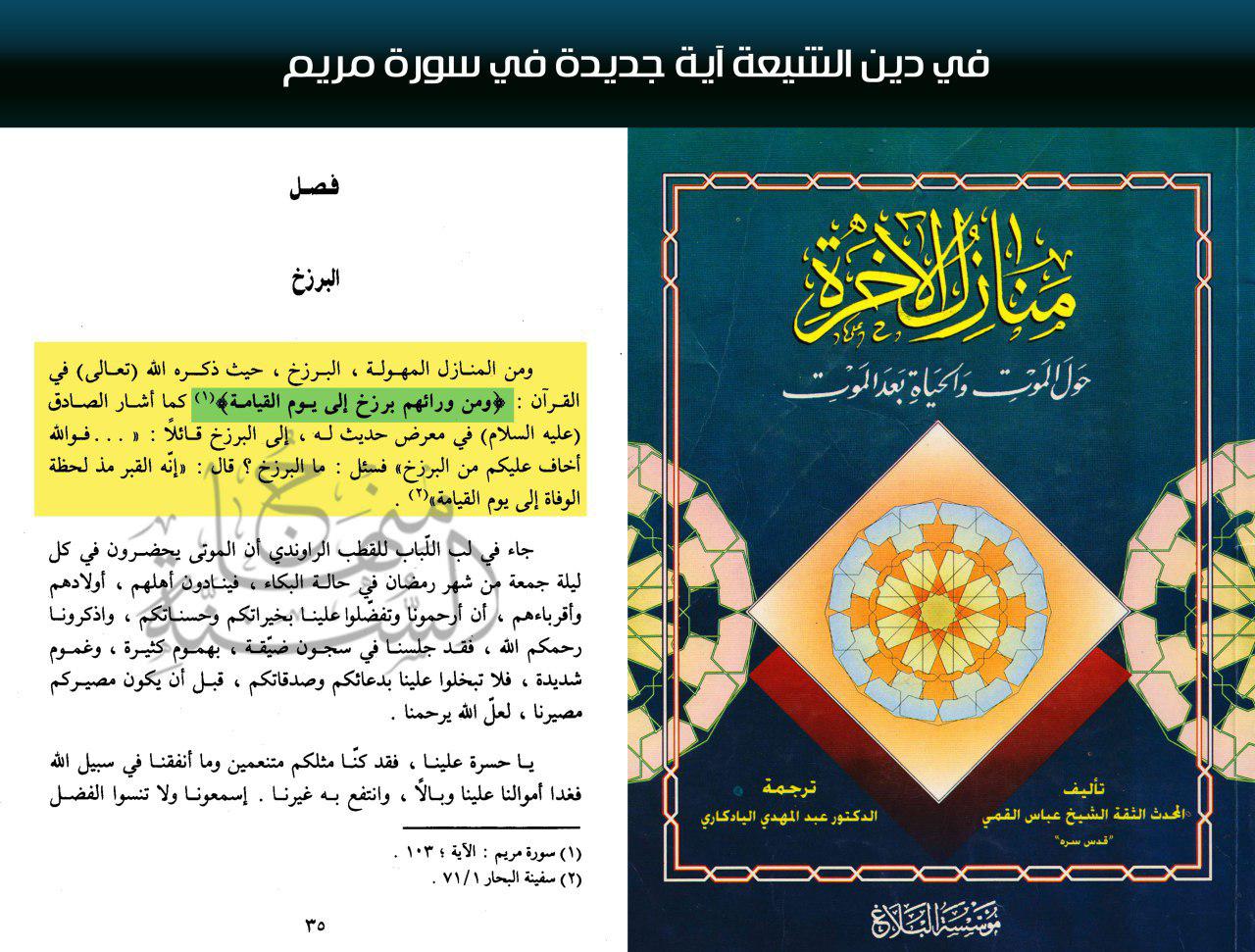

الزيارة الشركية (الأخطر):

وهيَ أخطرُ أنواعِ الزياراتِ، وتتضمنُ صرفَ العبادةِ لغيرِ اللهِ، وهيَ التي تُشَبِّهُ المخلوقَ بالخالقِ، ومن صورِها:

◘ دعاءُ المقبورِ من دونِ اللهِ أو طلبُ قضاءِ الحوائجِ منهُ.

◘ السجودُ للقبرِ، أو الذبحُ والنذرُ للمقبورِ (12).

◘ محبةُ المخلوقِ كَمحبةِ الخالقِ، مما يجعلُهُ نِدًّا للهِ، كما قالَ تعالى:

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (80)﴾ (آل عمران: 79-80).

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57)﴾ (الإسراء: 56-57).

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (سبأ: 22-23).

|

تخصيص الحكم بالرجال |

يُشيرُ النصُّ إلى أنَّ الترغيبَ في زيارةِ القبورِ والخطابَ بها هو خاصٌّ بالرجالِ دونَ النساء، وقد أجمعَ العلماءُ على استحبابِ زيارةِ القبورِ للرجالِ، كما حكى الإجماعَ الإمامُ النوويُّ (15) رحمه الله (16).

.

|

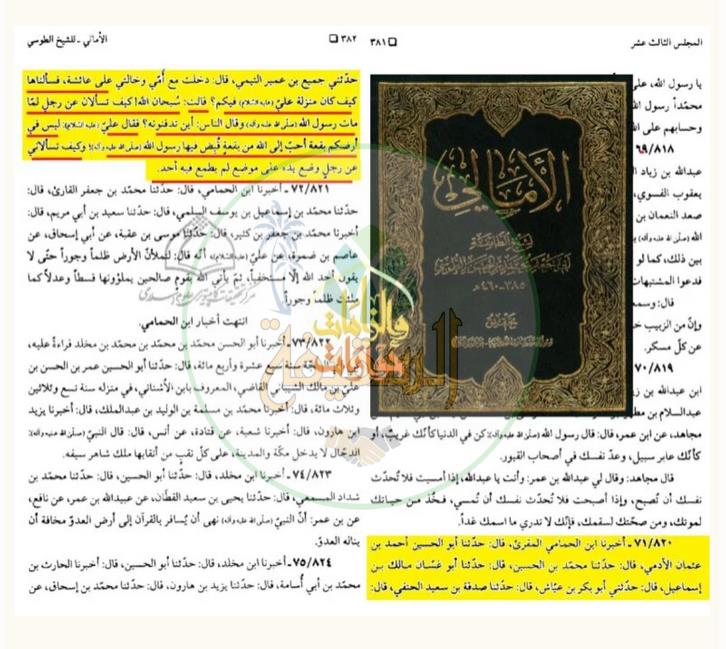

المصادر والمراجع |

(1) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(2) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(3) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(4) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(5) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(6) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(7) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(8) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(9) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(10) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(11) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(12) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(13) ابن عبد الهادي (ت - 744هـ) رحمه الله (المصدر الأصلي غير مذكور في النص).

(14) المصدر الأصلي غير مذكور في النص.

(15) الإمام النووي (المصدر الأصلي غير مذكور في النص).

(16) المجموع (المصدر الأصلي غير مذكور في النص).