الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به نبيه ﷺ من الصفات، من غير تحريفٍ ولا تعطيل، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].

ومن الصفات التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع: صفة الساق التي ورد ذكرها في القرآن والسنة الصحيحة.

وقد جمع الباحث – جزاه الله خيرًا – ما ورد فيها من النصوص والأدلة، ثم عرض ما يستفاد منها، ورد على أبرز الشبهات المثارة حولها، لتكون العقيدة واضحة، بعيدة عن الغلوّ والتأويل الباطل، على منهج السلف الصالح.

المبحث الأول: الأدلة في إثبات صفة الساق

قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: 42].

وقد فسر هذه الآية ما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

«فيأتيهم الجبَّار في صورةٍ غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقولون: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن..». رواه البخاري (4919، 7439).

قال الإمام الشوكاني رحمه الله:

"قد أغنانا الله سبحانه في تفسير الآية بما صح عن النبي ﷺ كما عرفت، وذلك لا يستلزم تجسيماً ولا تشبيهاً، فليس كمثله شيء."

فالساق مضافة إلى الله تعالى، فهي صفة من صفاته تليق بجلاله وعظمته، نؤمن بها كما جاءت بلا تمثيل ولا تكييف.

المبحث الثاني: ما يستفاد من النصوص

مذهب السلف في صفات الله تعالى هو إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

قال الإمام أحمد بن حنبل:

"لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ، لا يتجاوز القرآن والحديث."

(المسائل والرسائل 116)

وقال الإمام الآجُرِّي:

"هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها ولا يقال فيها كيف؟ ولا لِمَ؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق."

ترك النظر، كما قال من تقدَّم من أئمة المسلمين كتاب الشريعة للإمام الآجري ص 262.

(الشريعة ص 262)

وقال الأوزاعي – رحمه الله –:

نا – والتابعون متوافرون – نقول: إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته

[ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي ص 408 ]

وقال الإمام الشافعي – رحمه الله:

لله أسماء وصفات لا يسع أحد جهلها، فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل

[ ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي 1/412 ]

وقال ابن عبد البر:

"أهل السنة مجتمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز."

لا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك، وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة وهم أئمة الجماعة

[ ينظر: التمهيد لابن عبد البر 7/145 ]

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

"مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله ﷺ، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل."

(مجموع الفتاوى 5/195)

فلا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه، ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، بل هو سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}

ينظر: مجموع الفتاوى 5/195

وعلى هذا فإن صفة الساق قد وردت في السنة ووصف الله بها نفسه فلا يسعنا إلا إثباتها لله تعالى على الوجه الذي يليق بجلاله من دون تمثيل ولا تكييف.

وقد ثبت هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه:

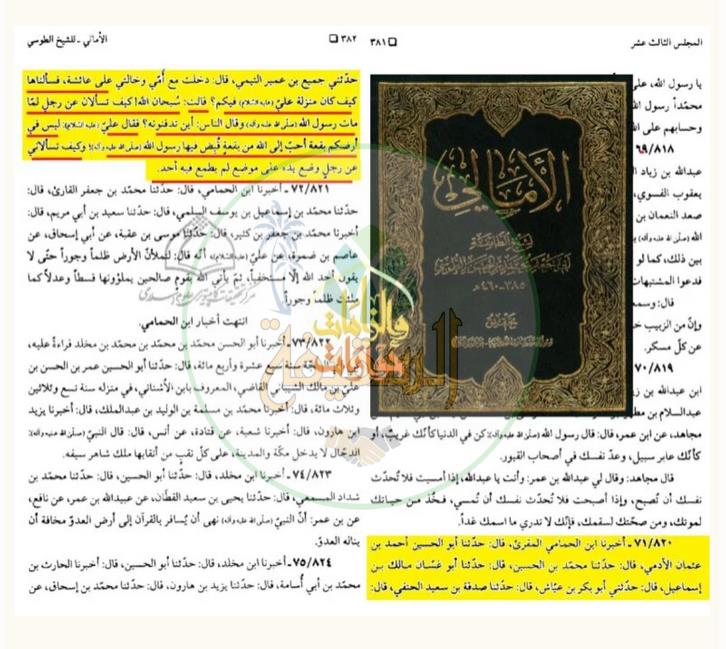

قال السيوطي ـ رحمه الله ـ في الدر المثور: أخرج ابن مندة في الرد على الجهمية عن أبي هريرة قال: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم يكشف عن ساق قال يكشف الله عز وجل عن ساقه [

كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه:

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ في قوله جل وعز " يوم يكشف عن ساق " قال: عن ساقيه. قال أبو عبد الله: هكذا في قراءة ابن مسعود. .

المبحث الثالث: كشف الشبهات والرد على الاعتراضات

الشبهة الأولى:

قولهم إن ابن عباس رضي الله عنه فسر قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ بشدة الهول والأمر.

الرد:

◘ رواية ابن عباس ضعيفة من جميع طرقها كما بيّن الشيخ سليم الهلالي في المنهل الرقراق، وذكر أن جميع الروايات لا تصح، لا سندًا ولا معنى.

◘ وعلى فرض صحتها، فإنها ليست من باب التأويل، لأن الآية لم تضف الساق إلى الله تعالى، فيجوز تفسيرها بالشدة من باب اللغة، لا من باب الصفات.

◘ ولا تعارض بين تفسيرها بالشدة وتفسيرها بصفة الساق، لأن الآية تحتمل اختلاف التنوع لا التضاد.

◘ وقد قرأ ابن عباس الآية بالتاء: ﴿يَوْمَ تَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ﴾، أي تكشف القيامة عن شدتها، وهذه القراءة تدعم تفسيره اللغوي، ولا تُعد تأويلاً للصفة.

◘ أما صفة الساق الثابتة لله، فقد جاءت في الحديث الصحيح الصريح المضاف إلى الله تعالى.

ثم انتهى إلى الجزم بعدم ثبوت الأثر عن ابن عباس، وتعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله في تحسين بعض الروايات بالرغم من اضطرابها فمنها ما يفسر الساق بالكرب والشدة وفيها أسامة بن زيد وهو ضعيف جداً، ومنها ما يفسرها بيوم القيامة. وفي أخرى أنه من يكشف عن نور عظيم. وفيها روح بن جناح وقد ضعفه البيهقي.

الوجه الثاني: أنه على فرض صحة ثبوت الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه فإن هذا منه لا يعد تأويلا لأن لفظ الساق في الآية لم يضف لله تبارك وتعالى فكان تفسيره للساق بالشدة والكرب له وجه في اللغة العربية فلا شك أن العرب كانت تستعمل هذه الكلمة في التعبير عن شدة الأمر، فيقولون كشفت الحرب عن ساقها، ويقصدون بها كشفت عن شدة وهول، كما جاء عن سعد بن مالك جد طرفة بن العبد من قوله

كشفت لهم عن ساقها*** وبدا من الشر البراح

ديوان الحماس1/198 ، والخصائص 3/252 والمحتسب2/326 من حاشية معاني القرآن للفراء3/177

فإذا فسرنا الآية بمعنى يوم يكشف القيامة عن ساقها التي هي بمعنى الشدة، فالمعنى مناسب جدا، ويدل عليه سياق الآيات، فمن شدة ذلك اليوم أنهم ﴿يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾، فكل هذا من شدة ذلك اليوم وهوله، والله المستعان.

ولكن هذا لاينافي أن يكون من تفسير الآية أن يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه التي جاءت في الروايات، فالآية تحتمل كل هذه المعاني وهذا ليس فيه اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، فكون ابن عباس رضي الله عنه وغيره يفسرون الاية بمعنى الهول والشدة، لايمنع من تفسيرها بالساق لله سبحانه وتعالى، فيكون كل واحد من المفسرين ذكرا جزءا من المعنى، ويكون تفسير الآية مجموع هذه الأقوال.

لهذا أشار أبو يعلى في كتابه ـ إبطال التأويلات لأخبار الصفات ـ

فقال: والذي روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ والحسن فيحتمل أن يكون هذا التفسير منهما على مقتضى اللغة وهو أن الساق في اللغة هو الشدة، ولم يقصد بذلك تفسيره في صفات الله تعالى في موجب الشرع.

فابن عباس رضي الله عنه لم يجعلها من الصفات أصلا في تفسيره للآية لأنها لم تضف لله تبارك تعالى، ونزاع الصحابة لم يكن في الصفة ألبتة إنما كان في تفسير الآية هل هي من الصفات التي تجرى على ظاهرها أم أنها ليست من الصفات فتجرى كذلك على ظاهرها إذ لا يعرف عن الصحابة تأويل شيء من نصوص الصفات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف …. وتمام هذا أنى لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق فروى عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وطائفة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبى سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين، ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: يوم يكشف عن ساق نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف

ينظر: مجموع الفتاوى 6/394

وقال ابن القيم:

والصحابة متنازعون في تفسير الآية هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعال يكشف عن ساقه ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالى ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: ٤٢] مطابق لقوله فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه قالوا وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها كما قال الله تعالى ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ﴾ [الزخرف: ٥٠] ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٥]

فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه وأيضا فهناك تحدث الشدة وتشتد ولا تزال إلا بدخول الجنة وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة

[الصواعق المرسلة ج: 1 ص252 ]

الوجه الثالث: أن الصحابي الجليل ابن مسعود قد خالفه في ذلك وأثبت لله الساق كما تقدم ومتى اختلف الصحابة فوجب الرجوع إلى الدليل ويكفينا الحديث الذي جاء فيه ذكر الساق مضافا إلى الله تعالى كدليل لحسم الخلاف.

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية:

وقيل أي يوم يكشف عن ساق الأمر فتظهر حقائقه، وقيل يكشف عن ساق جهنم، وقيل ساق العرش وقيل إنه عبارة عن القرب.

وسيأتي في أخر البحث ما هو الحق وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل..ـ ثم قال بعد ذكر حديث أبي سعيد وقول ابن عباس رضي الله عنهم ـ وقد أغننا الله سبحانه في تفسير الآية بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفت وذلك لا يستلزم تجسيماً ولا تشبيهاً فليس كمثله شيء دعوا كل قول عند قول محمدٍ فما آمن في دينه كمخاطر.

قال شيخنا الدكتور عبد الله الغنيمان معلوم أن قوله تعالى ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ ليس نصاً في أن الساق صفة لله تعالى؛ لأنه جاء منكرا غير معرّف فيكون قابلاً كونه صفة وكونه غير صفة وتعيينه لواحد من ذلك يتوقف على الدليل وقد دل الدليل الصحيح على ذلك فلا يجوز تأوله بعد ذلك، أما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن ذلك الشدة والكرب يوم القيامة فهذا بالنظر إلى لفظ الآية لأنها كما قلنا لم تدل على الصفة بلفظها وإنما الدليل هو الحديث المذكور4.

الوجه الرابع: روى الفراء في معاني القرآن 3/177 قال حدثني سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قرا يو م تكشف عن ساق يريد: القيامة والساعة لشدتها انتهى.

قال شعيب الأنؤوط قلت:

وهذا سند صحيح كما في حاشية العواصم والقواصم لابن الوزير 8/341.

فعلى ما ورد في كتاب الفراء من قراءة ابن عباس الآية بالتاء يوم تكشف، فيكون تفسيره لها بقوله يوم هول وشدة واضح جدا وليس فيه تأويل كما يقولون، وعلى هذا لا يستطيع أهل البدع الاستدلال بقول ابن عباس في التأويل فقد فسر الآية على حسب قراءته بالتاء تكشف، وعلى القراءة بالتاء لا تكون كذلك من آيات الصفات.

وفي ختام الرد على هذه الشبهة نسأل هؤلاء:

هل احتجاجكم بقول ابن عباس يعني أنكم تقيدون أنفسكم بالمأثور عن السلف؟ لقد فسرتم الاستواء بالاستيلاء مع أن الثابت عن السلف خلاف هذا التأويل تماماً. ما ضربوه لك إلا جدلا؟! وإلا: فإن الذي فسر كشف الساق بكشف الكربة لم يفسر الاستواء بالاستيلاء

الشبهة الثانية:

زعمهم أن المقصود بالساق في الحديث "شدة الأمر".

الرد: قال القاضي أبو يعلى:

فالجواب من وجهين:

- الأوَّل: أنَّ سياق الحديث دالٌّ على أنَّ المقصود ساق الله تعالى.

قال القاضي أبو يعلى عن تفسير الساق في الحديث بشدَّة الأمر:

هذا غلط لوجوه:

أحدها: أنَّه قال: «فيتمثَّل لهم الرَّب وقد كشف عن ساقه»، والشدائد لا تسمَّى ربًّا.

والثاني: أنَّهم التمسوه ليتَّبعوه فينجوا من الأهوال والشدائد التي وقع فيها من كان يعبد غيره، وإذا كان كذلك لم يجز أن يلتمسوه على صفة تلحقهم فيها الشدَّة والأهوال.

الثالث: أنَّه قال: «فيخرون سُجَّدًا»، والسجود لا يكون للشدائد، وهذا جواب أبي بكر رأيته في تعاليق أبي إسحاق عنه.

الرابع: إن جاز تأويل هذا على الشدَّة جاز تأويل قوله: «ترون ربَّكم» على رؤية أفعاله وكراماته، وقد امتنع مثبتوا الصفات من ذلك».

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: «وأنا وإن كنت أرى من حيث الرواية أنَّ لفظ: «ساق» أصحُّ من لفظ «ساقه» فإنَّه لا فرق بينهما عندي من حيث الدِّراية؛ لأنَّ سياق الحديث يدلُّ على أنَّ المعنى هو ساق الله تبارك وتعالى، وأصرح الروايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ: «هَل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم الساق، فيكشف عن ساق..».، قلت: فهذا صريح أو كالصريح بأنَّ المعنى إنَّما هو ساق ذي الجلالة تبارك وتعالى، فالظاهر أنَّ سعيد بن أبي هلال كان يرويه تارة بالمعنى حيث كان يقول: «عن ساقه»، ولا بأس عليه من ذلك ما دام أنَّه أصاب الحقَّ». [«السلسلة الصحيحة» للألباني: 2/1285 ].

الوجه الثاني:

أنَّ لحديث أبي سعيد الخدري بلفظ «ساقه» شاهدًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجودًا، وذلك قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: 42]. 6

الشبهة الثالثة:

قولهم إن إثبات الساق لله تعالى تشبيه وتجسيم.

الرد: إطلاق لفظ "التشبيه" مجمل، فقد يراد به معنى صحيح أو باطل:

المعنى الباطل: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا كفر.

المعنى الصحيح: إثبات الصفات لله على ما يليق به، دون تماثل مع صفات المخلوقين.

المعنى الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق؛ أي ما يجب ويمتنع ويجوز للمخلوق، يوجب ويمتنع ويجوز للخالق، وهذا التشبيه المذموم الذي يكفر به قائله، وهذا هو المعنى الحق في نفي التشبيه.

المعنى الثاني: المشابهة في اللفظ والمعنى العام الكلي؛ أي إن حقيقة معنى أسماء الله وصفاته غير حقيقة أسماء وصفات المخلوقين، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى العام الكلي، وهذا هو المعنى الباطل في نفي التشبيه.

مثال ذلك: إن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عياده بها. وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى؛ وبيانه: سمى الله نفسه بالسميع البصير، وأثبت بذلك صفة السمع والبصر قال تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾، وقد أثبت الله للإنسان صفة السمع والبصر قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾. والمشابهة هنا وقعت في الاسم والمعنى العام الكلي، والانتفاء واقع في التماثل فإن سمع وبصره الله ليس كسمع وبصر الإنسان، قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ أي: إن الله يسمع لا كسمع الإنسان، ويبصر لا كما يبصر الإنسان؛ ونظائر هذا كثيرة.

وعليه فإن القول في الصفات جميعها من باب واحد، فإنا نثبت لله صفة الساق لا كساق المخلوقات، كما أثبتنا لله سمعاً لا كسمع المخلوقات.

وقد زلت المبتدعة في ضابط نفي التشبيه، وزاغت عن الحق، فنفت التشبيه في الاسم والمعنى العام الكلي، حتى صارت المبتدعة ترمي بعضها البعض بالتشبيه، فكل من نفى شيئاً سمى من أثبته مشبهاً. أما نفي التشبيه عند أهل السنة والجماعة، إنما يقصد به المعنى الأول. قال الإمام أبو حنيفة النعمان فيما نسب إليه: "يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا" 7 وهذا معنى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ فنفي المثل وأثبت الصفة 8.

وهو المنهج الوسط الذي سار عليه الأئمة.

وإليك أخي القارئ نصوصهم حول هذا:

1- قال نعيم بن حماد الحافظ: من شبه الله بخلقه، فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه، ولا رسوله تشبيها.

2- يقول الإمام إسحاق بن راهويه: "إنما يكون التشبيه إذا قال: يد مثل يدي، أو سمع كسمعي، فهذا تشبيه، وأما إذا قال كما قال الله: يد وسمع وبصر، فلا يقول: كيف ولا يقول: مثل، فهذا لا يكون تشبيهاً، قال تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾" ذكره الترمذي في جامعه.

ولو كان إثبات الساق لله تعالى معناه التشبيه، لكان كل من أثبت الصفات الأخرى لله تعالى ككونه حيا قديرا سميعا بصيرا مشبها أيضا، وهذا ما لا يقول به مسلم ممن ينتسبون اليوم إلى أهل السنة والجماعة خلافا لنفات الصفات والمعتزلة وغيرهم.

قال شيخ الإسلام في "منهاج السنة" "2/ 75":

فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفات الصفات يجعلون كل من أثبتها مجسما مشبها، ومن هؤلاء من يعد من المجسمة والمشبهة الأئمة المشهورين كمالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، كما ذكر ذلك أبو حاتم صاحب كتاب "الزينة" وغيره.

وشبهة هؤلاء أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون: إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون: إن الله يرى في الآخرة". هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم.

ثم قال ص80: والمقصود هنا أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه في كلام الناس لفظ مجمل، فإن أراد بنفي التشبيه ما نفاه القرآن، ودل عليه العقل فهذا حق، فإن خصائص الرب تعالى لا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته..، وإن أراد بالتشبيه أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له علم، ولا قدرة ولا حياة، لأن العبد موضوف بهذه الصفات فيلزم أن لا يقال له: حي، عليم، قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة على أن الله موجود حي عليم قادر، والمخلوق يقال له: موجود حي عليم قادر، ولا يقال: هذا تشبيه يجب نفيه".

وقد اعترف كبار الأشاعرة بهذا فقال الرازي في رده على المعتزلةإن كنتم بالمشبهة من يقول بكون الله مشابها لخلقه من بعض الوجوه فهذا لا يقتضي الكفر لأن المسلمين اتفقوا على أن الله موجود.....

الخاتمة

صفة الساق من الصفات الثابتة لله تعالى في السنة النبوية الصحيحة، نؤمن بها على الوجه اللائق بجلاله، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل.

وكل تأويل أو تحريف لمعناها يعد انحرافًا عن مذهب السلف الصالح، الذين أجمعوا على أن القول في الصفات كالقول في الذات، فيُثبت ما أثبته الله لنفسه، وينزَّه عن مشابهة خلقه.

نسأل الله الثبات على الحق، وأن يرزقنا اتباع سبيل المؤمنين، وأن يعصمنا من الزيغ والبدع.

المصادر والمراجع

1) صحيح البخاري (4919، 7439).

2) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (ص 116).

3) كتاب الشريعة – للآجري (ص 262).

4) التمهيد – لابن عبد البر (7/145).

5) مجموع الفتاوى – لابن تيمية (5/195، 6/394).

6) الصواعق المرسلة – لابن القيم (1/252).

7) المنهل الرقراق – لسليم الهلالي.

8) السلسلة الصحيحة – للألباني (2/128).

9) منهاج السنة – لابن تيمية (2/75).

10) تفسير الشوكاني – فتح القدير (عند تفسير الآية).

جمعه وحرره: جمال البليدي