منذ فجر التاريخ الإسلامي، ظهرت فرقٌ ضالّة ادّعت الانتساب إلى الإسلام، بينما هي في حقيقتها خرجت عن سبيل المؤمنين، ومن أبرز تلك الفرق الشيعة الإمامية الرافضة الذين عُرفوا بتحريف النصوص وبثّ الروايات الموضوعة لتحقيق مآربهم العقائدية والسياسية.

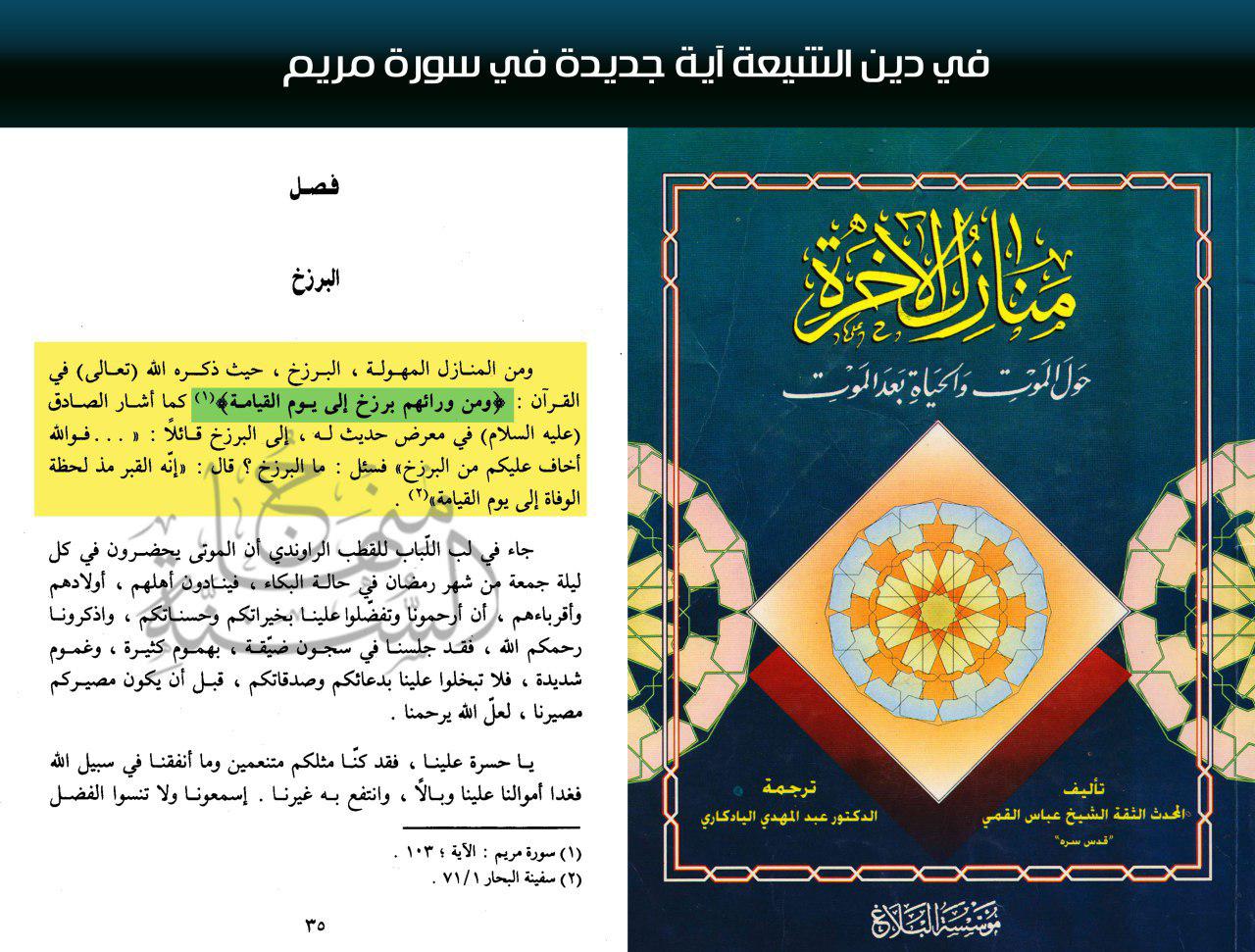

ومن أخطر ما نسبوه إلى الوحي والقرآن الكريم هو القول بنسخ التلاوة، أي زعمهم أن آياتٍ من القرآن كانت تُتلى ثم رُفعت نصًّا وبقي حكمها أو العكس.

وفي هذا المقال نعرض أقوال كبار علماء الإمامية في مسألة الناسخ والمنسوخ ونسخ التلاوة، ليتبيّن للقارئ كيف خالفوا إجماع الأمة ووقعوا في التناقضات العقدية التي تمسّ حفظ القرآن نفسه.

|

قال الطوسي: |

" فالنسخ في الشرع: على ثلاثة أقسام:

نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معا:

فالأول - كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ إلى قوله: ﴿اَلْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

فكان الفرض الأول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، وغير ذلك من الآي المنسوخ، حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العدة، وآية حبس من يأتي بالفاحشة، وغير ذلك.

والثاني - كآية الرجم. قيل انها كانت منزلة فرفع لفظها وبقي حكمها.

والثالث - هو مجوز وإن لم يقطع بإنه كان. وقد روي عن أبي بكر إنه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر المعنى:

|

واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه: |

◘ قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر.

◘ وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.

◘ وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله.

◘ وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في اصول الفقه. وذلك أن سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به، وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به، زال بزواله.

وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا القدر كاف في إبطال قول من أبى النسخ - جملة - واستيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه. وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت أخبار متظافرة بإنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها.

◘ فمنها ما روي عن أبي موسى: انهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى اليهما ثالث، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. ثم رفع.

◘ وروي عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأن صار الذين قتلوا ببئر معونة: - قرأنا فيهم كتابا - بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا، فرضي عنا وأرضانا، ثم أن ذلك رفع. ومنها الشيخ والشيخة - وهي مشهورة -.

◘ ومنها ما روي عن أبى بكر إنه قال: كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر.

◘ ومنها ما حكي: أن سورة الاحزاب كانت تعادل سورة البقرة - في الطول – وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل.

والخبر على ضربين:

أحدهما - يتضمن معنى الأمر بالمعروف - فما هذا حكمه - يجوز دخول النسخ فيه.

والأخر يتضمن الأخبار عن صفة الامر. لا يجوز تغييره في نفسه، ولا يجوز أن يتغير من حسن إلى قبح أو قبح إلى حسن، فإن ذلك لا يجوز دخول النسخ فيه. وقد بينا شرح ذلك في العدة " اهـ

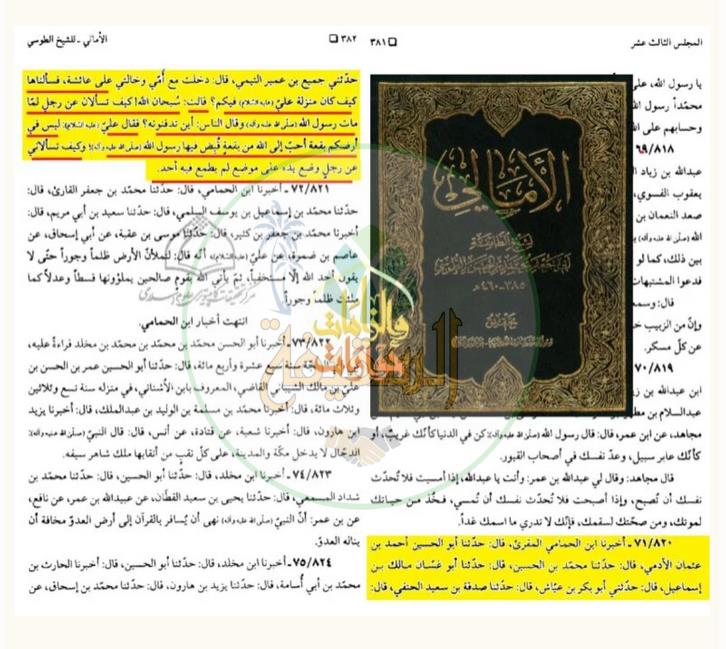

التبيان - الطوسي – ج 1 ص 393 – 395

|

وقال: " ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة: |

أحدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة فإن الحكم منسوخ والتلاوة باقية وكآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فإن الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لأن الموجود بخلافه.

والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم).

الثالث - ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشة: إنه كان فيما أنزل الله أن عشر رضعات تحرمن، ونسخ ذلك بخمس عشرة فنسخت التلاوة والحكم " اهـ

التبيان – الطوسي – ج 1 ص 13

وقال: " فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لأن التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في إحدييهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة فإن قيل كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهل ذلك الا نقض لكون التلاوة دلالة على الحكم لأن ها إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن يكون دلالة ما دامت ثابتة وإلا كان نقضا على ما بيناه قيل له ليس ذلك نقضا لكونها دلالة لأن ها انما تدل على الحكم ما دام الحكم مصلحة وأما إذا تغير حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم يكن التلاوة دلالة عليه وليس لهم أن يقولوا لا فايدة في بقاء التلاوة إذا ارتفع الحكم وذلك إنه لا يمتنع أن يتعلق المصلحة بنفس التلاوة وإن لم يقتض الحكم وإذا لم يمتنع ذلك جاز بقائها مع ارتفاع الحكم وليس لهم أن يقولوا أن هذا المذهب يؤدى إلى إنه يجوز أن يفعل جنس الكلام بمجرد المصلحة دون الإفادة وذلك مما تأبونه لأن إنما نمنع في الموضع الذي أشاروا إليه إذا أخلا الكلام من فايدة أصلا وليس كذلك بقاء التلاوة مع ارتفاع الكلام لأنها إفادة في الابتداء تعلق الحكم بها وقصد بها ذلك وانما تغيرت المصلحة في المستقبل في الحكم فنسخ وبقى التلاوة لما فيها من المصلحة وذلك يخالف ما سأل السائل عنه واما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة وليس لهم أن يقولوا أن الحكم قد ثبت بها فلا يجوز مع زوال التلاوة بقائه وذلك أن التلاوة دلالة على الحكم فليس في عدم الدلالة عدم المدلول عليه الا ترى أن انشقاق القمر ومجرى الشجرة دال على نبوة نبينا ولا يوجب عدمهما خروجه (ع) من كونه نبيا صلى الله عليه وآله كذلك القول في التلاوة والحكم ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العلم من كونه عالما لأن العلم موجب لا إنه دال واما جواز النسخ فيهما فلا شبهة أيضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه لأن الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص أربعة اشهر وعشر أو نسخ التصدق قبل المناجاة ونسخ ثبات الواحد للعشرة وإن كانت التلاوة باقية في جميع ذلك وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحكم على ما روى من آية الرجم من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وإن كان ذلك مما أنزله الله والحكم باق بلا خلاف وكذلك روى تتابع صيام كفارة اليمين في قراءة عبد الله بن مسعود لأن ه قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك واما نسخهما معا فمثل ما روى عن عايشة انها قالت كان فيما أنزله تعالى عشرة رضعات يحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة وحكما وانما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ولو لم يقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذكرناه وصحته لأن الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب " اهـ

عدة الأصول - الطوسي - ج 3 ص 36 – 37

|

وقال الطبرسي: " والنسخ في القرآن على ضروب: |

◘ منها: أن يرفع حكم الآية وتلاوتها، كما روي عن أبي بكر إنه قال: كنا نقرأ (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم).

◘ ومنها: أن تثبت الآية في الخط، ويرفع حكمها كقوله (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) الآية. فهذه ثابتة اللفظ في الخط، مرتفعة الحكم.

◘ ومنها ما يرتفع اللفظ، ويثبت الحكم، كآية الرجم، فقد قيل: إنها كانت منزلة، فرفع لفظها. وقد جاءت أخبار كثيرة بأن أشياء كانت في القرآن، فنسخ تلاوتها. فمنها ما روي عن أبي موسى، أنهم كانوا يقرأون: " لو أن لابن آدم واديين من مال، لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب " ثم رفع. وعن انس أن السبعين من الأن صار الذين قتلوا ببئر معونة، قرأنا فيهم كتابا. " بلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا، وأرضانا) ثم أن ذلك رفع " اهـ

مجمع البيان - الطبرسي - ج 1 ص 338

وقال القطب الراوندي: " فالنسخ حقيقته كل دليل شرعي دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص الأول غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه.

|

والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: |

نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معا.

فالأول كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ * اَلْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾. فكان الفرض الأول وجوب ثبوت الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، فحكم الآية الأولى منسوخ وتلاوتها ثابتة. ونحوها آية العدة والفدية وغير ذلك.

والثاني كآية الرجم، فقد روي أنها كانت منزلة (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) فرفع لفظها وبقي حكمها.

والثالث ما هو مجوز ولم يقطع بإنه كان، وقد روي عن أبي بكر إنه قال: كنا نقرأ (لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر). واعلم أن سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله به وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه، فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به زال بزواله، وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا كاف في إبطال قول من أبى النسخ. ومعنى الآية: ما نبدل من آية أو نتركها أو نؤخرها نأت بخير منها لكم في التسهيل كالأمر بالقتال أو مثلها كالتوجه إلى القبلة " اهـ.

فقه القرآن - القطب الراوندي - ج 1 - ص 204 – 205

|

وقال الشريف المرتضى: |

" فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة، فجائز دخول النسخ فيهما معا، وفي كل واحدة دون الأخرى، بحسب ما تقتضيه المصلحة.

◘ ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول، وتقديم الصدقة أمام المناجاة.

◘ ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لأن ه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روى أن من جملة القرآن (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) فنسخت تلاوة ذلك.

◘ ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار الآحاد، وهو ما روي عن عايشة أنها قالت: (كان فيما أنزل الله - سبحانه - (عشر رضعات يحرمن) فنسخ بخمس، وإن ذلك كان يتلى " اهـ

الذريعة - الشريف المرتضى - ج 1 ص 428 – 429

الشبهة والرد عليها

الشبهة:

يستدلّ علماء الشيعة الإمامية بجواز نسخ التلاوة على صحة ما ورد في رواياتهم عن "آياتٍ مفقودة" أو "سورٍ منسية"، زاعمين أنّ رفع التلاوة لا يعني تحريف القرآن، بل هو نسخ مشروع.

🧭 الرد:

هذا القول باطلٌ ومردودٌ من وجوهٍ عدّة:

النسخ لا يكون في التلاوة مطلقًا، لأن القرآن كلّه وحيٌ محفوظ بحفظ الله تعالى، لقوله:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر: 9).

لو جاز رفع التلاوة وبقاء الحكم، لكان ذلك تحريفًا صريحًا؛ إذ هو حذفٌ من كلام الله.

الصحابة والتابعون أجمعوا على أن القرآن الموجود بين أيدينا هو الكامل المحفوظ، وما يُروى عن آيات منسوخة التلاوة إنما هي أحاديث آحاد لا تُفيد يقينًا ولا تُعارض نصوص الحفظ الإلهي.

قول الطوسي والراوندي والمرتضى بأن آية الرجم كانت في القرآن ثم رفعت مأخوذٌ من كتب أهل السنة لكنه حُمِّل عندهم على القراءة الشاذة أو الخبر المرفوع لا على كونه قرآنًا متلوًّا.

|

المصادر: |

◘ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج1 ص13، ص393–395.

◘ الطوسي، عدة الأصول، ج3 ص36–37.

◘ الطبرسي، مجمع البيان، ج1 ص338.

◘ القطب الراوندي، فقه القرآن، ج1 ص204–205.

◘ الشريف المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة، ج1 ص428–429.