من الآيات التي تُظهر كمال صدق النبيّ ﷺ وأمانته في تبليغ الوحي، قول الله تعالى في سورة التكوير: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾.

هذه الآية الكريمة من أبلغ ما ورد في بيان نزاهة النبيّ ﷺ عمّا اتُّهم به المشركون من كذبٍ أو كتمانٍ أو تكلّفٍ في نقل الوحي. وقد تنوعت القراءات في لفظ «بضنين» بين الضاد والظاء، مما أثار اهتمام المفسرين واللغويين في بيان معناها الدقيق، هل المقصود أنه ﷺ غير متَّهَم فيما يُبلِّغه عن الله؟ أم أنه غير بخيل بما يُعلَّمه من الغيب؟

في هذا المقال نتناول تفسير الآية كما ورد في كتب التفسير واللغة، مع بيان وجهي القراءة ومعناهما الصحيح، لنقف على المقصود الحق من كلام الله تعالى، ونبيّن شرف النبيّ ﷺ وأمانته فيما بلّغ من الوحي الإلهي.

السؤال:

ما معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾، وما الفرق بين قراءتي "بِضَنِينٍ" و"بِظَنِينٍ"؟

الجواب:

قال الله تعالى في سورة التكوير: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير: 24].

أي: وما محمد ﷺ على الغيب - أي على ما أُوحي إليه من خبر السماء والأنباء الغيبية - ببخيلٍ أو متهمٍ فيما يُبلّغه من الوحي.

وقد وردت في هذه الآية قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي ﷺ:

قراءة بالضاد (بِضَنِينٍ):

وَما هُوَ، يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْغَيْبِ، أَيِ الْوَحْيِ، وَخَبَرِ السَّمَاءِ وَمَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِمَّا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ مِنَ الْأَنْبَاءِ وَالْقَصَصِ، بِضَنِينٍ، قَرَأَ أَهْلُ مَكَّةَ وَالْبَصْرَةِ وَالْكِسَائِيُّ بِالظَّاءِ أَيْ بِمُتَّهَمٍ، يُقَالُ:

فُلَانٌ يَظِنُّ بمال ويزن أن يُتَّهَمُ بِهِ وَالظِّنَّةُ التُّهْمَةُ، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ بِالضَّادِ أَيْ يَبْخَلُ يَقُولُ إِنَّهُ يَأْتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخَلُ بِهِ عَلَيْكُمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ وَيُخْبِرُكُمْ بِهِ، وَلَا يَكْتُمُهُ كَمَا يَكْتُمُ الْكَاهِنُ مَا عِنْدَهُ حَتَّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ حُلْوَانًا، تَقُولُ الْعَرَبُ: ضَنِنْتُ بِالشَّيْءِ بِكَسْرِ النُّونِ أَضِنُّ بِهِ ضَنًّا وَضِنَانَةً فَأَنَا بِهِ ضَنِينٌ أَيْ بَخِيلٌ.

تفسير البغوي

ثم أخبر أنه ليس بمتهم فيما يأتي به من القرآن، فقال: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ﴾ [سورة التكوير: 24] يعني: على خبر السماء، وما أطلع عليه مما كان غائبًا علمه عن أهل مكة من الأنباء، والقصص، مما لم يعرفوه، بظنين بمتهم، يقول: ما محمد على القرآن بمتهم.

أي: هو ثقة فيما يؤدي عن الله، ومن قرأ بالضاد فمعناه ببخيل، أي: أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه، كما يكتم الكاهن حتى يأخذ عليه حلوانًا.

تفسير الواحدي:

ويقول اهل اللغة: ضنن ("الضَّنَنُ"، محرَّكةً: الشُّجاعُ)؛ قالَ: إِني إِذا "ضَنَنٌ" يَمْشِي إِلَى "ضَنَنٍ" أَيْقَنْتُ أَنَّ الفَتى مُودٍ بِهِ الموتُ (والضَّنِينُ البَخيلُ) بالشَّيءِ النَّفيسِ.

قالَ الفرَّاءُ: قَرَأَ زَيْدُ بنُ ثابتٍ وعاصِمٌ وأَهْلُ الحِجازِ: ﴿وَمَا هُوَ على الغَيْبِ بضَنِينٍ﴾ وَهُوَ حَسَنٌ، يقولُ: يأْتِيه غَيْبٌ وَهُوَ مَنْفوس فِيهِ فَلَا يَبْخلُ بِهِ عليكُم وَلَا يَضِنُّ بِهِ عَنْكُم، وَلَو كانَ مَكان على عَن صَلَح أَو الْبَاء تقولُ: مَا هُوَ بضَنِين بالغَيْبِ.

وقالَ الزَّجَّاجُ: مَا هُوَ على الغَيْبِ ببَخِيلٍ كَتُومٍ لمَا أُوحِي إِلَيْهِ، وقُرِىءَ بظَنِينٍ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي محلِّه. وَقد ضنَّ بالشيءِ، كفَرِحَ، (!يَضِنُّ بالفتْحِ)، وَهِي اللُّغَةُ العالِيَةُ، (والكَسْر) فِي الْآتِي، حَكَاه يَعْقوب: ورَوَى ثَعْلَب عَن الفرَّاء: سَمِعْتُ: "ضَنَنْتُ وَلم أَسْمَع أَضِنُّ"؛ (ضَنانَةً)، بالفتحِ، (وضِنَّاً، بالكسْرِ) ويُفْتَحُ، إِذا بخلَ بِهِ.

تاج العروس ج 35 ص 340 ط دار الهداية

التحليل اللغوي:

قال أهل اللغة في تفسير لفظ ضنين:

"الضَّنِينُ: البخيل بالشّيء النَّفيس." "وقال الفرّاء: يقال: ما هو على الغيب بضنين، أي لا يبخل بما أوحي إليه."

تاج العروس، ج35، ص340

أما من قرأها بالظاء، فالمعنى من الظنة وهي التهمة. يقال: ظنَّ به كذا أي اتهمه به.

فكلا المعنيين حق، ولا تعارض بين القراءتين، بل يجتمعان في الثناء على النبي ﷺ، فهو ﷺ ليس بمتهم فيما يبلّغ عن الله، ولا هو ببخيلٍ بما أنزل إليه، بل أدّى الأمانة كاملة، وبلّغ الرسالة، ونصح الأمة

|

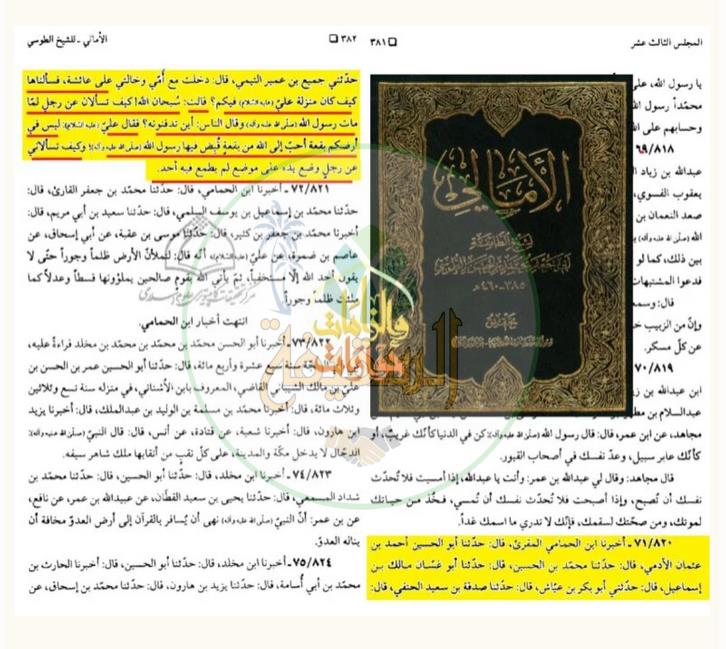

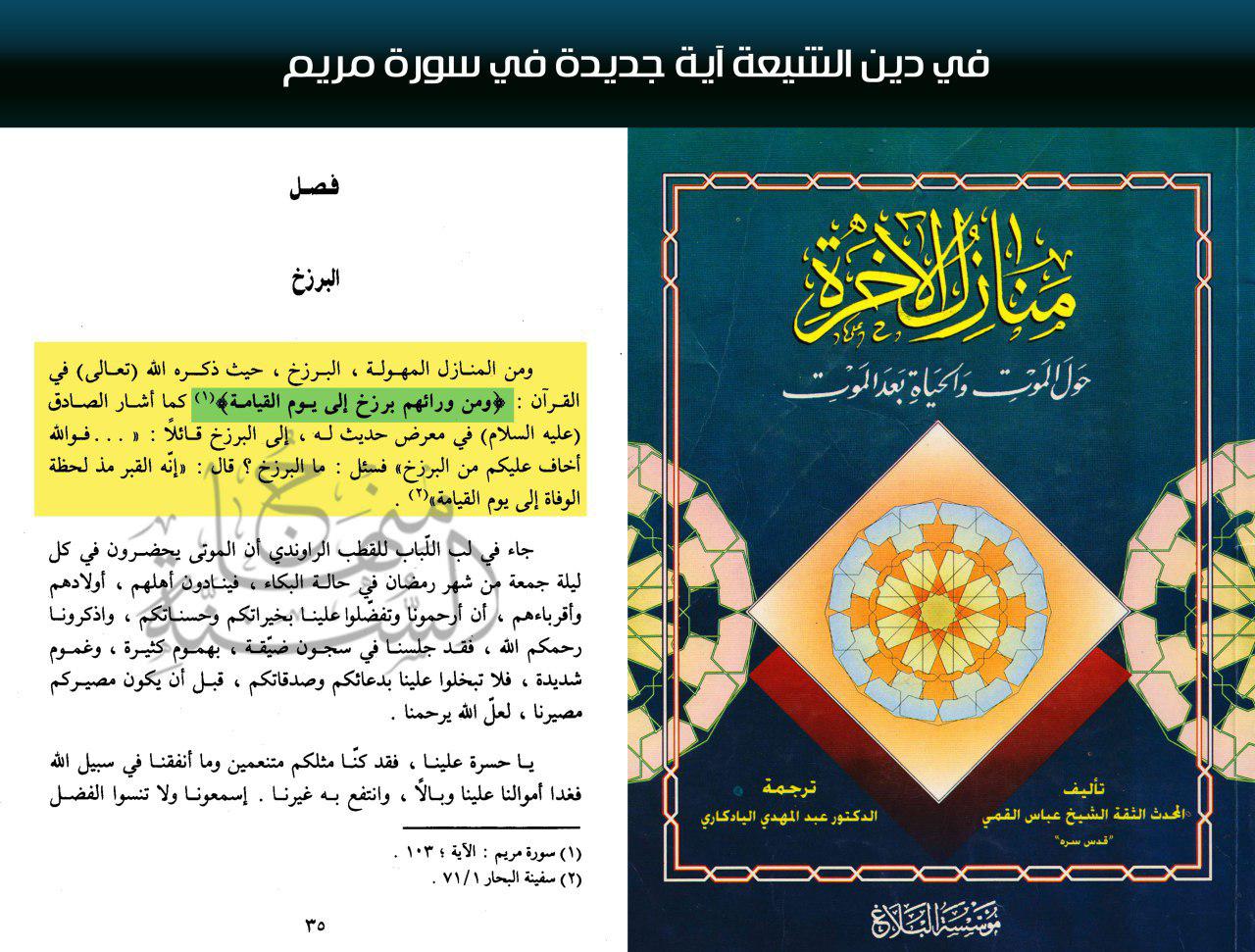

مختارات من مقالات السقيفة: |

|

ما جاء في كتب الرافضة فيما يتعلق بالقراءات حديث ابن عباس والخُمس بين الفهم الصحيح والتأويل الخاطئ شبهة حديث «إنها لك أُقيمت»–روايات صلاة عيسى خلف المهدي |

الخلاصة:

الآية الكريمة تُثني على النبيّ ﷺ بأنه أدّى الرسالة بأمانةٍ وصدق، دون أن يكتم أو يحرّف شيئًا من الوحي.

فمن قرأها بالظاء (بظنين) دلّت على براءته من التهمة.

ومن قرأها بالضاد (بضنين) دلّت على كمال سخائه في تبليغ الوحي وعدم بخله بعلم الغيب الذي أطلعه الله عليه. وكلا المعنيين صحيح ومتكامل، يُظهر كمال أمانة الرسول ﷺ وصفاء تبليغه للوحي الإلهي.

المصادر:

◘ تفسير البغوي، معالم التنزيل، ج8، ص428

◘ الوسيط في تفسير القرآن، للواحدي، ج4، ص421

◘ تاج العروس من جواهر القاموس، ج35، ص340، دار الهداية

◘ مراتب الإجماع، لابن حزم، ص23